2025年9月1日

利益を最大化するための“5つのルール”【映画と推し事_Vol.2】

425 views

こんにちは。Winboard編集部員の和田です。

突然ですが、「Amazonプライムデー」や「ZOZOTOWNセール」がある度、今すぐ必要ないのにポチってしまうこと、このWCHで働いているあなたも一度ならず何度も経験したことがあるのではないだろうか。

他にも、100均に行ったときなんかでも「欲しいものは思い出せないけど、これ安いし買っちゃえ!」みたいなことも当然、心当たりがあるはずだ。

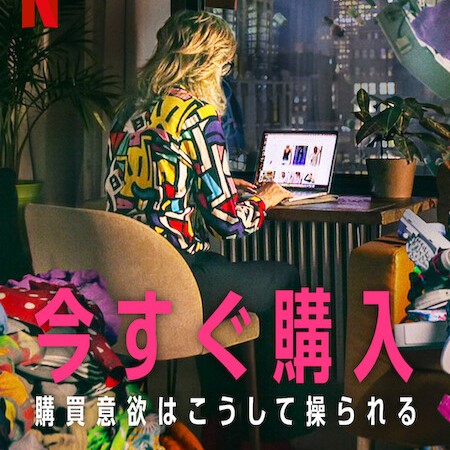

今日はそんな日常生活に自然と潜り込んでいる、消費者から“欲しい”という感情を引き出す手法を、Netflix映画『今すぐ購入: 購買意欲はこうして操られる』から5つ紹介していこうと思う――

ルール1.「もっと売れ(SELL MORE)」

本ドキュメンタリーでメインに取り上げられるのが、15年間AmazonのUXデザイナーとして働いていたマレン氏。彼女が手掛けたのがAmazonが特許を取得している有名な「1クリックバイ」の機能だ。

「1クリックバイ」の真の狙いは、商品が必要かどうか考える時間を減らし衝動的な購入を促すこと。

開発者の彼女は、「1クリックバイ」についてこう語っている。

“私はショッピング体験をより良いものにし商品を見つけやすくしてると思っていた。

だけどシステムが効率化されてその結果どうなるかは考えてなかった。

大量の商品がどこに行くのか配慮してなかった。”

ルール2.「捨てさせろ(WASTE MORE)」

1925年、大手電球メーカーが結託して利益を最大化するために電球の寿命を2,500時間から1,000時間に縮めた。

その結果、不要なゴミが大量に増え続け、“壊れるように設計された製品”がほとんどの業界で一般的になってしまった。

身近な例で言えば…

Apple製品は背面カバーを開けにくい仕様に。

(一般的なプラスネジから星型のネジに変更した)

Airpodsも充電器もバッテリーは1年半から2年で劣化するのに、開けて交換することができない。

企業が製品自体の修理をとても難しくしてる。つまり、修理できない(させない)ため買い替えるしかない。

昔は修理が当たり前で企業は部品を販売していたが、その慣習は消えてしまったようだ。

さらに、売れ残った製品を使えないよう(転売されないよう)に、わざと製品を傷つけて捨てるブランドがあったり、Amazon倉庫では1週間で廃棄する商品の数が13万点だったりもするらしい…

ルール3.「ウソをつけ(LIE MORE)」

「環境に配慮してリサイクルすれば?」

そんな声も聞こえてきそうなことは、筆者も重々承知である。

だが実際は、リサイクル可能ラベルのほとんどは偽りらしい。

リサイクルマークや店頭回収マークがあっても、実際はリサイクルされず、アメリカでは埋め立てや焼却されている。

消費者の“罪悪感”は軽減されるが、実際は無意味ということだ。

ルール4.「真実を隠せ(HIDE MORE)」

もちろん、すべての商品が埋め立てや焼却されるわけではない。

リサイクルや寄付された服の多くはガーナのような国に送られる。しかし、ガーナの人口は3000万人に対してリサイクルや寄付された服は毎週1500万枚。

この数字の意味は、処理しきれないくらい服が届くため、結局のところ捨てられ雨の後、海岸に流れ着いてしまうということだ。

するとどうだろう。ポリエステルの入った合成繊維を洗濯するとマイクロプラスチックが大量に出て、それが海や川に流れ込み、我々の食べ物にも入ってしまう。

適切な処理には多額の費用がかかるが、貧しい国が金の代わりに健康被害で肩代わりし、消費者は購入の真のコストを知らないままになっている。

ルール5.「洗脳しろ(CONTROL MORE)」

ここまで4つのルールを紹介してきたが、このことから消費者は企業の販売戦略に洗脳されていると言っても過言ではない。

しかし、真に洗脳されているのは、その企業で働く従業員ではないだろうか。

この問題にも深く踏み込んでいきたいところだが、社内報では少々荷が重すぎる。

とりあえず今日のところは、5つのルール紹介までにさせていただこう…

物で幸せは得られない

このWCHでも、整体業界を前進させ、大切な家族や患者のカラダを守る最新手技教材や、ゴッドハンド講師から直接技術が学べる手技セミナーを販売している以上、決して他人事ではない。

とはいえ、買い替えや捨てる必要のない整体技術は、消費者が正しく身に付ければ一生もののスキルとなり得るだろう。

そんな素晴らしい技術をより多くの人へ届けることができれば、身の回りの大切な人へ還元され、世界中がカラダの痛みや絶望感から解放される未来がくるのではないだろうか。弊社の教材やセミナーとご縁があった人々には、ぜひ学んだ整体技術を一生使い続けていただきたいものだ。

さて、今回の【映画と推し事】では、私たち消費者が思考停止状態で“過激な消費サイクル”を進めるということは、環境破壊・廃棄物管理問題・搾取的な労働に加担してしまっていることへの警鐘と、企業である以上、売り上げを追い続けることは当然だが、「売った商品の行先」まで考え消費者に届ける責任について一度立ち止まり考えるきっかけになったら幸いである。

次回の【映画と推し事】は…

映画『Substance』から、絶対になくならないルッキズムやエイジズム、自己と他者について考えてみたい。

それでは、また次回の記事でお会いしましょう。